我体验到这个世界如此像我,如此友爱,我觉得我过去曾经是幸福的,我现在仍然是幸福的。为了把一切都做得完善,为了使我感到不那么孤独,我还希望处决我的那一天有很多人来观看,希望他们对我报以仇恨的喊叫声。

最近小读了一遍加缪的《局外人》,突然想说点什么,遂写下了这篇小文。

那么,我们首先从这本书开始吧。在我的观点中,这本书描述的是一位仅有 fact,而没有 opinion 的个体:本书开头的第一句话便是「今天,妈妈死了;也许是昨天,我不知道。」对于任何一个正常人而言,我们会通过这样的事件感受到它所传递出的负面情感,进而自主或不自主的影响到我们的表达,如撰写一篇悼文,表达作为悲痛与追思之情;抑或是拍拍同伴的肩,告诉 Ta 总会过去的;而主角的表现却是「也许是昨天,我不知道」。若我们在现实生活中遇见此情此景,很难不对其表达道德上的审判,事实上我相信有的读者已经在进行这一过程了。但若我们扪心自问,这位主角是否真的有做错什么吗?他仅仅只是描述了 fact 而已。他甚至没有选择去编造一个确切的死亡时间(这是一个不会被拆穿的谎言,也即没有成本)以来逃脱道德审判,而是一五一十地描述了 fact。而整本书中,主角从未表现出对 opinion 的表达,从来都只是一五一十地描述了 fact,结局却是被判处斩首示众。结局和过程暂不讨论,我在此只对一样东西感兴趣:整个故事的基本假设,也即一个仅精确描述 fact,不描述 opinion 的「绝对理性人」。我们自然会希望分析它的反命题:是否存在仅存在 opinion,而不存在 fact 的世界呢?这就是《黑客帝国》的基本世界观。

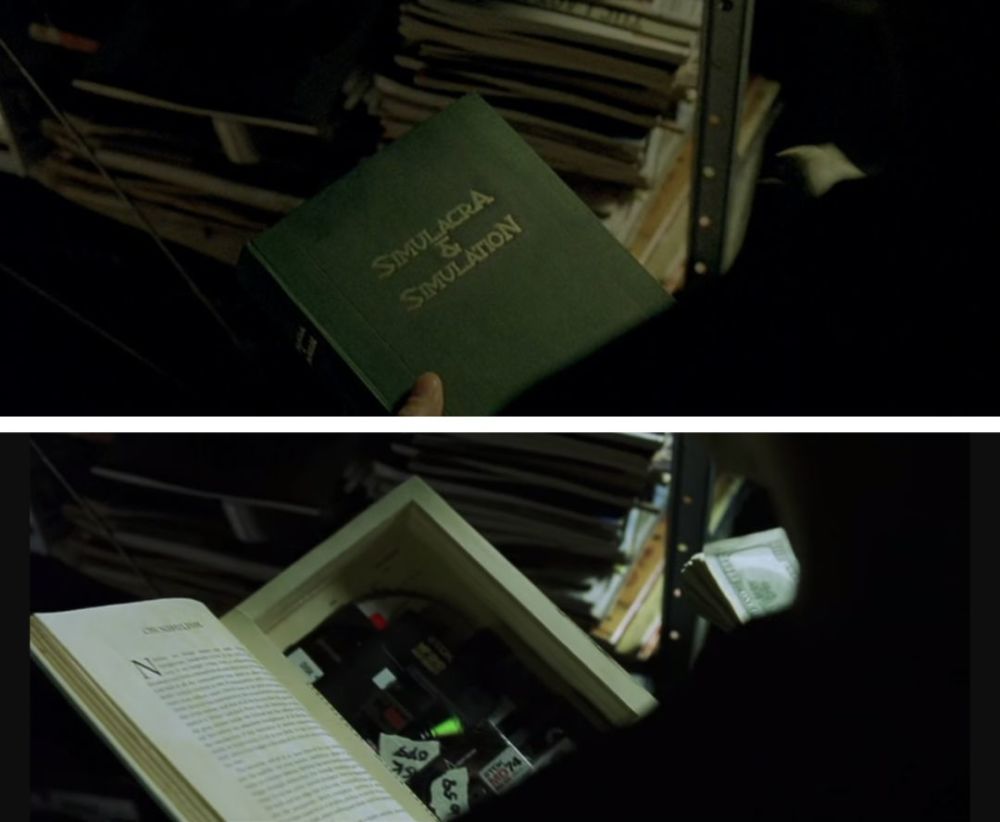

可考证的《黑客帝国》世界观基础来自于鲍德里亚的《拟像与仿真》。

这本书的核心观点是:在我们的生活中,「影像」才是真实的存在,而实物却不再是真实的存在;我们将「影像」化作了现实。举个例子,我们都认为川普是一头黄毛,说着不着边际的话;但是川普真的是这样吗?川普有没有可能是一个谦逊的年轻人,只是这些媒体把他扭曲成了这个样子?事实上这样的可能我们大家都无法证伪。而川普长什么样,说什么样的话,做什么样的事,在我们眼中是 fact,而非 opinion。也即,川普的影像代替了他的实物,成为了真实的存在。这样的事情每时每刻都在发生:我们从屏幕上所获取的一切信息,大部分我们均会默认为 fact,但在严格层面上来说,它们都只能称之为 fact;我们在一定层面上,如同《黑客帝国》所述一般,活在虚拟之中。既然我们本身都在部分的虚拟之中,那么我们那些被称为「人工智能」的深度神经网络呢?

深度神经网络本身存在一个「训练」的过程,通过这一过程,最终神经网络才能达到我们希望的效果:生成数据或是预测数据。而这一过程我们是否也可以理解为为「神经网络」加入了 opinion 呢?arXiv 上的一篇文章从物理学上的对称性尝试解释了神经网络训练的数学基础:作者通过实验证明,未经训练的神经网络本身是一个高度对称的模型,在外力(训练目标)的作用下,模型参数走出了一条使模型逐渐丢失对称性的轨道。对称性的缺失意味着模型适应了具体的问题场景。网络结构上的一些花活,本质上是把先验知识以特异的不对称形式加入到网络中。而物理学中的对称性是非常 fundamental 的概念:只要确定了某个对称性,后面的相互作用几乎就被完全确定了,它的规范玻色子的数目也完全被确定了。爱因斯坦从广义坐标不变性中导出广义相对论,被杨振宁先生发扬光大,并形成了“对称决定相互作用”这样的共识(杨-米尔斯方程)。在所谓「大统一理论(Grand Unified Theory)」中,其的前置问题也是「是否存在一种统一的对称性」。那么,既然对称性这么优秀,为什么还要通过「失对称性」的方式来训练网络呢?在机器学习的「没有免费的午餐定理(No free lunch in search and optimization)」中,任何的优化算法如果在任务A上表现好,那么一定存在一个任务B让这个优化算法表现差。同样地,如果一个优化算法在任务A上表现差,那么一定存在一个任务B,这个算法在这个任务上表现好。听起来很 intuitive,然而这个定理实际上已经被数学证明了。也即,所谓「对称性」可能是「对所有任务的普适性」。事实上也是如此:一个已经训练好的神经网络,送入完全不同的数据进行再次训练,它很难达到原生采用这个数据集训练的效果;AlphaGo Zero在没有任何人类先验的输入下,反而彻底击败了使用人类棋谱训练的上一代AlphaGo。那么,我们可不可以大胆假设一下,如果人类的学习也是这样的一个优化算法,那么我们「丢失」的对称性所适用的任务B是什么呢?

我个人认为,这正是禅宗的基本假设。在禅宗的基石经典之一《心经》中,开头便是:「行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空」。一般解释为通过所谓「佛法」,从而在自己的本心中认识到构成宇宙万事万物的五种因素(色、受、想、行、识)没有不可变的实体。这句话的常见理解为:认识到自己的心本身是「空」的。也即「本来无一物,何处惹尘埃」。其认为我们的「心」在成长的过程中,失去了对「空」这一理念的认识,相信各位大概已经知道任务B是什么了,没错,就是「开悟」。通过禅修,达到原本的对称性,也即认识到「空」的过程,随后,便可以更方便的任务B上取得更好的训练结果。这一理论也有相对应的证明:美国著名禅师杰克•康菲尔德曾经采访过世界各地达成「开悟」境界的修行者们,编成了《狂喜之后》,揭示了修行者们在完成「开悟」后,回到日常生活上的表现。我们或许以为开悟后一定「达到了比常人更高的境界」,然而事实上,在「开悟」后,这些人反而在日常生活中感受到了更深的疲惫,怀念起「开悟前的生活」。甚至有一位世界公认的灵修大师的女儿透露,其的私生活混乱,与三十多位女子有过性关系。「他能成为一位举世闻名的灵修大师,但却远无法成为一位称职的父亲」,他的女儿如此说道。回到优化理论上来,完成对任务B的训练后,在任务A上的表现不如从前是其的应有之义。因此,把 opinion 与 fact 混在一起的特性,或者说所谓感性的能力,反而是人之所以成为人的途径,而不应该是批判的对象。

我一直认为我会将 fact 置于 opinion 之上,抑或是将理性置于感性之上。但我却又相信作为人的「意义」,遭受苦难的「意义」,即便它们可能从 fact 上本质就是「没有意义」。从某种意义上来说,说明我还是个人(笑)。而这篇文章,又何尝不是一个新的 opinion 呢?